今回は、アンプ・VUメーター回路およびスピーカーユニット製作と取り付けを行います。少々時間をかけ、試行錯誤で作り上げていったため、少し写真がちぐはぐな所がありますが、ご容赦ください。

[使用部品]

●アンプ・スピーカー

これは、既に出来合いの外付けスピーカーをばらして、使用します。メーカーはわかりませんが、10数年以上前、あるリサイクルショップの店外に、「ご自由にお持ち下さい」とあった箱の中から、いただいてきた物です。一応ちゃんと使えるもので、電源は、USB端子から取ります。使用しているICは、CD2025で、ブリッジ接続とステレオ接続の両方可能で、ステレオ接続時、9V-2.3Wという出力です。今回は、PCの電源からの5Vで駆動し、基板はそのまま流用します。なお、組み立て中に、足で蹴飛ばしてボリュームを破壊してしまったので、手持ちのスライド式ボリュームに変えてあります。付いていたのはもともと、接触不良でガリがひどく、交換して結果オーライというところです。

●ステレオアンプ用IC(TDA2822M)

VUメーターもどきをつけるつもりなので、その駆動用に必要なものです。¥100ショップ セリアで売っていた、「ボリュームあっぷ(ボリュームアンプ?)」をばらして、ICのみいただきます。こちらのサイトからの情報です(※1)。このICは、3.3V~15Vの範囲で動き、ブリッジ接続とステレオ接続両方が可能です。ボリュームあっぷでは、ブリッジ接続で使われており、基板そのものの流用はめんどくさそうなので、ICのみ取り出し、新たに基板に組んでいきます。回路図は、データシートに載っていたものをそのまま使います。実際音は聞くわけではなく、音質は関係ないので、少々部品を省略してあります。

ケースから取り出した基板。イヤホンジャックは、既に取り外してあります。

●取り付け用バー

¥100均で売っていた、長さの違う穴あきアングル(?)を、3本ボルトでつなげて長さを調節します。ここに、スピーカー、アンプ・入力切替回路の基板を取り付け、本体にボルトで固定します。

●L字金具 2個

上記のバーにボルトで固定し、その上の部分に、基板取り付け用の板を、これまたボルトで固定します。取り付けるバーが斜めになるので、金槌で上からたたき、少し広げて、ケース取り付け時水平になるようにします。

●基板取り付け用板 2枚

使い道の無くなったスピーカーの支え板を、金鋸で切って、ヤスリでけずり平らにします。基板取り付け用の穴、L字金具取り付け用の穴をあけておきます。

●ステレオ分配器

¥100均にあったのを使います。パソコンの音声出力を2つに分けて、片方を内部スピーカー用に使用します。

●ポテンションメーター(2個)

秋月で売っていたもので、スライド式2連、50kΩB型、2個入り\100です。アンプのボリューム修理用とVUメーターアンプ用に使用します。

●切替スイッチ

手持ちの4回路3接点を使います。2回路はライン切替、1回路は燈色・緑色LED(どちらのラインを使っているかの表示用)に使用します。

●ミニプラグ用ジャック

ステレオミニプラグ用に2個使用します。ジャンクMB基板からの取り外し品です。

●ICソケット

8ピン用を1つ、TDA2822M取り付けに使用します。

●LED

ラインセレクト表示用に、燈色・緑色を1つずつ、制限抵抗用に300Ωを1本使用します。電源は、TDA2822M用のものを拝借します。

●電解コンデンサー

1000μFと100μFを2個ずつ、VUメーターアンプ用です。ジャンクMB基板からの取り外し品です。

●その他

穴あき基板(1枚)、4mmビス・ナット、リード線、スーペーサーなど

[回路について]

●アンプ部分

基板をそのまま流用するので、電源、音声入力、スピーカーへの配線をすればokです。

●信号切替・VUメーター用アンプ部分

入力は、ステレオジャックを介して、パソコンのLINE OUT用とカセットプレーヤー用(後で取り付け)の2回路を、スイッチで切り替えます。スイッチの別の1回路に、燈色と緑色LEDを各1つす゜つと抵抗1本を付けて、どちらの入力かわかる様にします。切替後の出力は、1つはアンプ基板へ、1つは隣につけたIC(TDA2822M)に接続します。ICの出力は、VUメーター回路へ繋ぐため、長目のリード線を付けておきます。

入力切替基板のイメージ図

VUメーター駆動用回路の配線図

[TDA2822Mの規格]

[組み立て]

●部品を取り付けるバーを作ります。¥100均のアングルを3本組み合わせて、ケースに固定できる位の丁度いい長さにし、繋ぎ目をそれぞれをボルトで止めます。

●スピーカーを解体します。裏蓋をあけて、スピーカーとアンプを取り出します。ケーブルは、いったん切断します。スピーカーを止めているホットボンドの部分に、アルコールを染み込ませ、ドライバーでほじると簡単にはずれます。

●基板取り付け用のプラ板を作ります。解体したスピーカーボックスの支え板を金鋸で切り、平らにした後、ヤスリで削り、ボルト用の穴をあけておきます。L字金具は、金槌で上からたたき、少し広げておきます。

●アングルに、スピーカー、L字金具、基板取り付け用プラ板を、固定します。スピーカーはホットボンドで止めますが、金属にはうまく固定できません。アングルに、スピーカーボックスの余り板をボルトで止め、スピーカーを挟み込みます。その上からホットボンドを流し込むと、比較的がっちり固定できます。

これだと、すぐスピーカーは外れてしまいます。

プラ板を使うことで、がっちり固定できます。

●ボリュームあっぷから、ICを取り外します。ハンダ吸い取り器で、ハンダを取り除き、1本1本足が離れたのを確認しながら、慎重にICを外してゆきます。

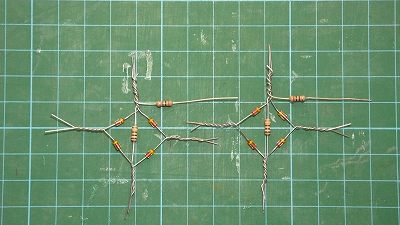

●入力切替基板を作ります。穴あき基板に部品を配置し、ハンダ付けしながら、配線してゆきます。ICは、あらかじめソケットを基板にハンダ付けしておき、後からはめ込みます。VUメーターへのリード線は、少し長めにしてハンダ付け・ホットボンドで固定します。

●アンプ・入力切替基板を、スピーカーユニットに取り付け、出力ケーブル・電源ケーブルをつなげます。アンプとスピーカーを結線します。リード線は、できるだけ、基板にホットポンドで固定しておきます。

アンプ基板を台に乗せて見たところ

最初、入力切替基板(右)のスペーサーが長すぎて、PCケースに入らないので、圧着端子のプラスチック部分を取り外したものを、2つに切って、スペーサーとしました。

●テストをします。実験用電源に接続し、外部音源のプラグを挿し、正常に音が出るか試します。

◎片側の音が異常に小さい→入力基板側の片チャンネルのICのコンデンサーハンダ付け不良

◎片側の音が、異常に大きい→入力基板側のボリュームのハンダ付け不良で音量調節できず

●LINE OUT端子に分岐ケーブルを取り付けます。¥100均の分岐ケーブルは、同じ方向にジャックが付いているので、内部からのプラグを挿すのに、少々不便です。まず、ドライバーでねじを外し、ふたを開けるとなんと、ジャックとケーブルはただはめ込んであるだけではありませんか。中身を取り出し、L字型のプラ板の上に片方のジャックを反対側に置き、上からホットボンドを流し込んで、固定してしまいます。プラ板に両面テープをつけて、バックパネルの上部分にはりつけ、側面を木ねじで固定します。

●スピーカーユニットをPCケースにねじ止めし、バックパネルとユニットをミニプラグケーブルで繋げて完成です。

LINE OUT入力時

カセットプレーヤー入力時

[その他]

●電源からのノイズと思われるものが気になるので、電解コンデンサーを追加したほうが良いと思われます。

◎電源ライン上に、電解コンデンサー(1000μF50V)を追加し、若干ノイズが消えました

●VUメーター回路は、アナログメーターとLEDの両方でゆきたいと思います。ICは使わず、トランジスタを主体に組みたい。既にVUメーターは、オークションで確保済みです。

●音声信号でLEDがチカチカするタイプものは、最初に作ってみましたが、いまいち気に入りませんでした。後ほど、リポートして見たいと思います。

[参考]

※1:気の迷い ちょっと奥さん(http://www.kansai-event.com/kinomayoi/)

未だ未完成なピラミッド型パソコン。

未だ未完成なピラミッド型パソコン。